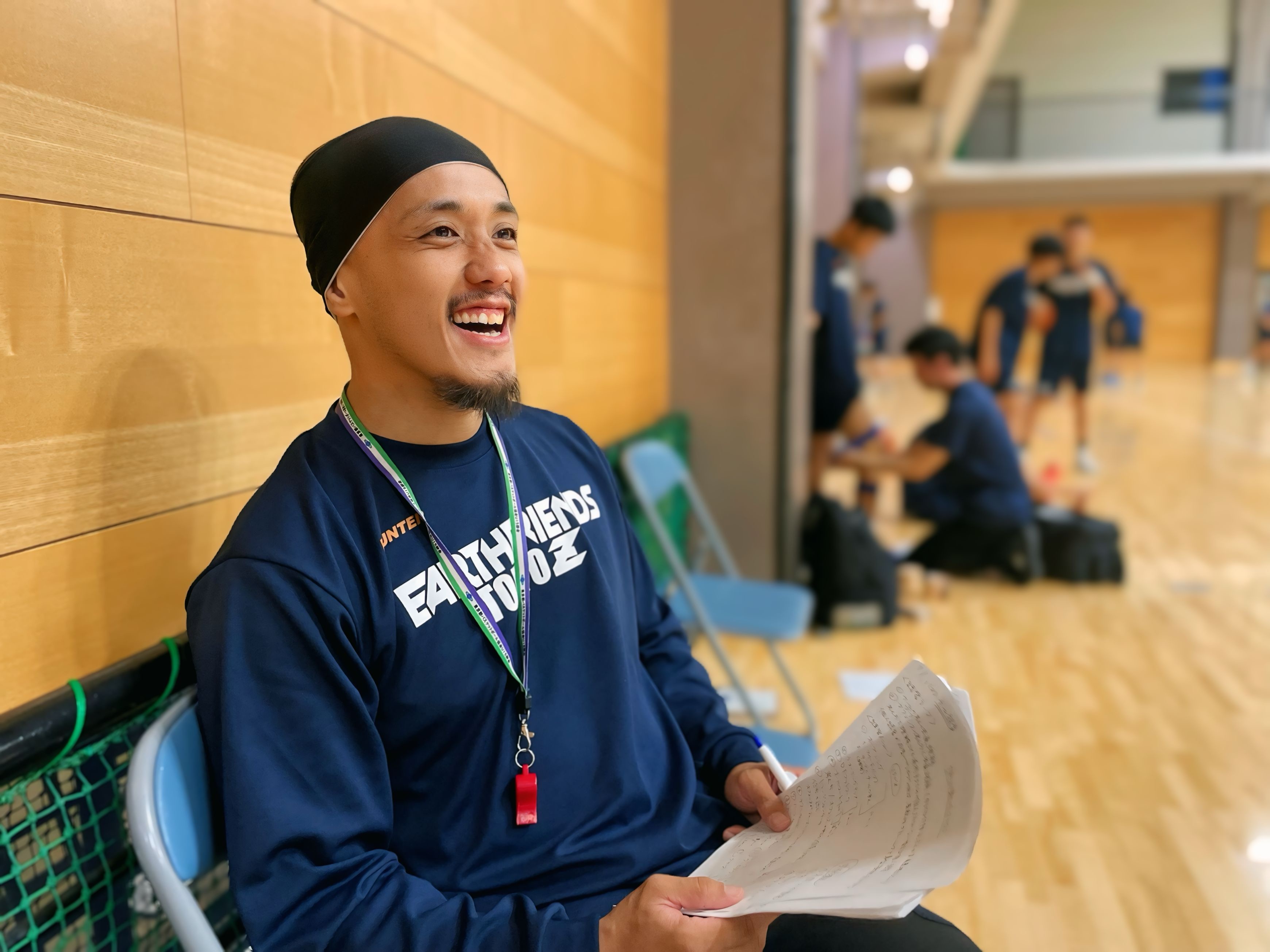

<お話を伺った方>

ヘッドコーチ 氏家 豪一さん

アシスタントコーチ 安達 政さん

トレーナー 長谷川 健祐さん

選手たち

東京都の城南エリアをホームタウンに活動する男子プロバスケットボールチーム「アースフレンズ東京Z」。その未来を担うべく、日々練習に励むのがアースフレンズ東京Zユースチーム(U15)です。今回、ユースチームでは約2カ月間、選手たちが週末にG-POPシート(※)を記入し、それに対しヘッドコーチがコメントを返す週次の振り返りサイクルを実施しました。この取り組みが、日々の練習やチーム全体のパフォーマンスにどのように貢献したのか、コーチと選手たちに話を伺いました。

概要

<活用成果>

①目標設定と行動の具体化を促進

漠然とした目標を具体的な行動計画に落とし込めるようになり、パフォーマンスが向上した。

②自律的な成長を促進するための思考プロセスを実践

成長著しい選手の思考プロセスをチーム全体で実践し、練習に取り組む姿勢が変わった。

③相互理解とコミュニケーションの向上

選手同士が振り返りを閲覧することで、互いの考えや課題への理解が深まり、コミュニケーションの質が向上した。

コーチとの認識のズレを理解し、早期に課題解決ができるようになった。

<チームタクト活用のポイント>

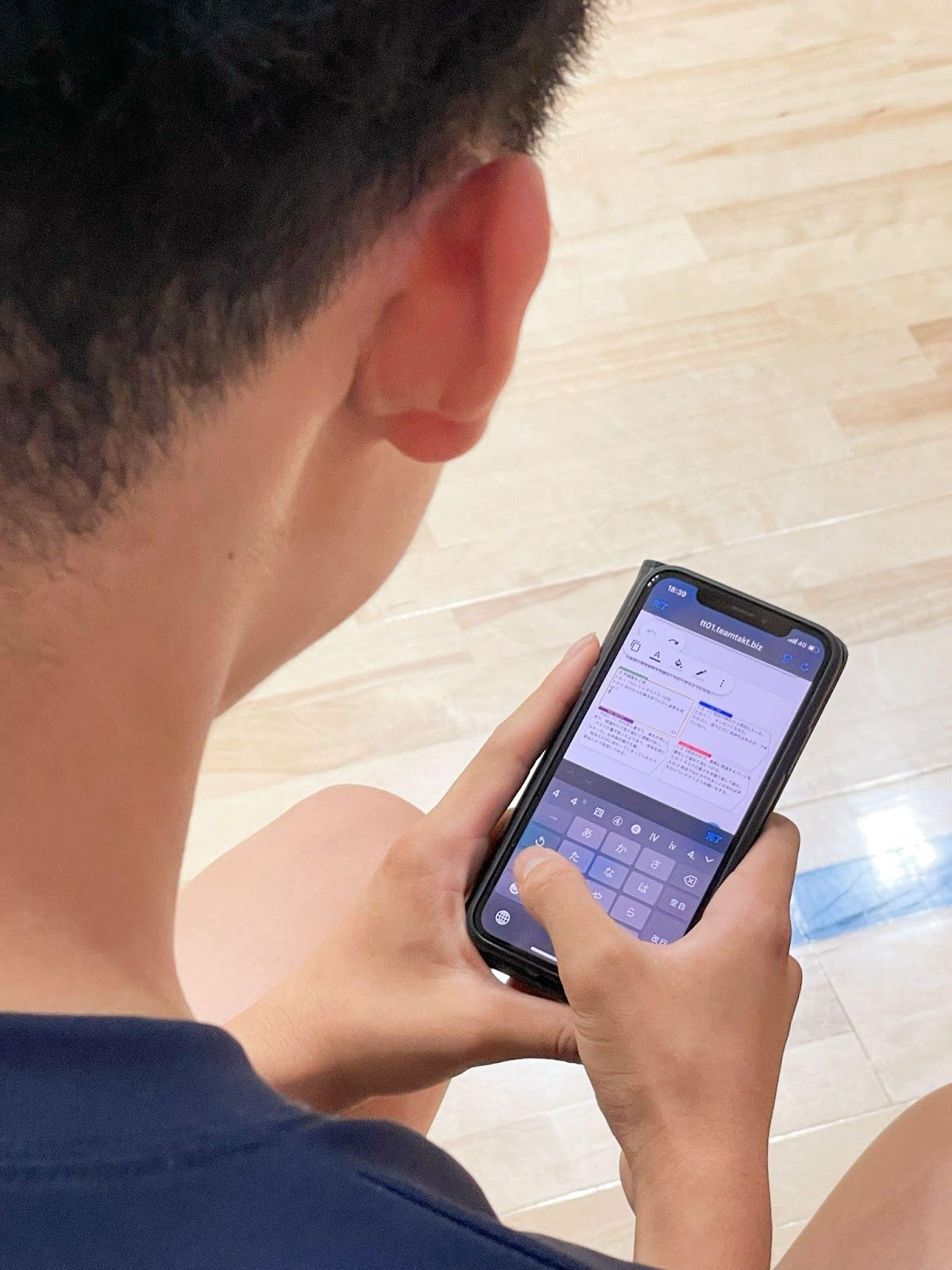

- 隙間時間にスマートフォンで振り返りを入力

- コメント機能を用いたフィードバック

- 自分やチームメンバーの過去の振り返りを簡単に確認

振り返りでコミュニケーションの質が向上

―振り返りを行ってみていかがでしたか?

氏家:選手が目標を立てて振り返り、自分の思考をまとめて言語化しアウトプットする。これは、選手の成長を促す不可欠なサイクルだと感じました。

また、振り返りを通して、選手とのコミュニケーションの量と質の向上を両立できたと思います。学校の部活動と異なり、私たちクラブチームでは練習時間でしか選手と話す機会がありません。これまでは選手の普段の様子まで把握しきれない部分がありましたが、振り返りを行ってからは、練習中の対面コミュニケーションだけではわからなかった選手の内面を深く理解できるようになりました。コーチ陣と選手たちの間にどれくらいの意識のギャップがあるのかを確認する上でも、役立っています。

選手の振り返りシートを見て気になった点は、練習前などに伝えることができるようになりました。「G-POPにこう書いていたけど、なぜ、君はこれをやりたいの?」など、選手に「なぜそうしたいのか」を尋ねる機会が増え、考えをさらに深掘りするのに役立ちました。

安達:私はアシスタントコーチとして、ヘッドコーチの方針に沿って選手をサポートする役割を担っています。選手たちの振り返り内容を踏まえた直接的なアプローチは控えていましたが、選手の書いた内容を私なりに咀嚼して接するようにしていました。選手たちの目標は把握していますが、あえて「この目標を達成するためにこれをしよう!」というような具体的な言及はせずに、彼らの背中を支えるようなスタイルです。

これまで、プレー中調子が悪そうな選手がいれば、気づいた範囲で個別に対応することはできていましたが、選手たちの振り返りを読むことによって、チーム全員の状態を把握することができるようになりました。選手全員が継続的に目標を持ち、自分の現状を見つめて次に取り組むべきことを考える機会を得られたのは、本当に大きな収穫ですね。

コメントによる時間差フォローアップ

―選手たちの振り返りにフィードバックされてみていかがでしたか?

氏家:今回私が選手30名の一人ひとりのシートを見て、コメントを作成しました。文章量や書き方に個性があって、十人十色で面白かったです。彼らのシートを見ていて、良い点とまだ取り組めていない部分が明確になりました。そのため、コメントをする際には、良い点と課題点を一つずつ具体的に伝えるように意識していました。

毎日練習をしていると、伝えようと思っていたことを忘れてしまうこともありますが、週に一度シートを見に行く時間で「そういえば、あの時こんなことがあったな」と頭の整理をすることができ、選手たちのシートへのコメントを通じて伝えることができました。

選手の振り返りから、私自身になかった新しい視点の気づきもあり、数名の選手には、指導のアプローチを変えることもありました。

思考を整理し、目標を具体化

―G-POPという型はいかがでしたか?

氏家:G-POPという枠組みはわかりやすく、選手たちも特に迷うことなく書いていました。思考の整理に役立っていると感じます。

安達:選手たちもコートを離れれば、普通の中学生。目標(Goal)を立てるといっても、漠然と「プロになりたい」など大きな目標を立てて終わってしまうことがほとんどです。自分一人で現状の実力を見つめ、具体的な目先の1カ月、1週間の目標に落とし込むのは、容易ではありません。

G-POPを通じて、目標達成に向けた進捗を確認し、必要に応じて目先の目標設定をサポートすることの重要性をあらためて感じました。最初は非現実的な目標を立てる選手もいましたが、継続するうちに現実的な目標設定ができるようになってきたと感じます。

バスケットボールは「習慣のスポーツ」と言われています。一朝一夕に技術を習得できるものではありません。目標を立てたら、それが達成できたかだけでなく、「目標に向かって進めているか?」という振り返りは非常に重要です。

また、こういった振り返りは、主体的な意欲が伴わないとただの作業になってしまいます。G-POPは誰かに言われてやるのではなく、自然と自ら主体性をもって自分自身を見つめる意識ができる点が良いですね。

長谷川:私はトレーナーという立場から、立てた計画に対しての結果(On)の達成度(自己評価)の部分に注目していました。例えば、周囲から評価されるようなスキルをもっている選手でも、達成度を低めに評価していたりします。これは、「今に満足せず、さらに熟練させたい」という内なる意思の表れであると思います。明確に言葉にして表現したものでなくても、こうした情報が読み取れるので選手と関わる際の参考にできました。

目標に向かって行動し、客観的に振り返る

―選手たちの練習への姿勢やプレーの変化はありましたか?

氏家:今週やるべきこと(Pre)を自分で考えて書き、それを練習で表現しようとする姿勢が見られたのが大きいですね。

そもそもほとんどシュートを打とうとしなかった選手が打とうとしたり、ずっとドリブルをすることから避けていた選手がつこうとしたり、フィードバックしたことを前向きに遂行しようとしていた選手も見られるようになりました。

以前は漠然とした頑張りでしたが、G-POPでの振り返りやコミュニケーションを通じて具体的に何をすべきか、何が求められているかを理解できるようになってきています。

例えば、G-POPシートのGoalに「ディフェンスで相手の足元に常に意識を置く」「ドリブルでディフェンスを突破する際に、シュートを意識しながら突破する」「練習中に、チームメイトに声をかける回数を意識的に増やす」といった、具体的に何を頑張るのか行動を示した目標を記入するようになりました。

そして、それを次週の振り返りで「できた」「できなかった」とその理由まで含めて言語化するようになり、掲げた目標に対し、それに向かって行動しようとする選手が増えました。週1回、思考を言語化するトレーニングする良い機会にもなりましたので、どんどん書きぶりも良くなっていきました。

プレーだけでなく、コミュニケーションも変化しました。どのようにスキルをあげれば良いのか積極的に質問してくるようになった選手もいますし、すでに高いスキルを持つ選手が、自分自身だけでなくチームメイトとの会話を増やし、リーダーシップを発揮する場面も多く見られるようになりました。

特に印象的だったのは、自身の内面と向き合い、自分の課題である精神的なブレを改善した選手です。

安達:そうですね。もともと積極的に取り組んでいた選手ですが、積極的であるあまり、精神的に波があり、少々感情的になり猪突猛進する傾向がありました。しかし、G-POPの継続的な振り返りを通じて、確実にブレが少なくなりました。

自分自身を客観的に振り返り「自分が感情的になっている時は、プレーの質が良くない傾向にある」ということを、G-POPシートに具体的に記述していました。「今後はしっかりとそれを見つめ、冷静にプレーしていかなければいけない」と、自らの課題を認識し、改善に向けて行動する様子が見られたのです。この成長には本当に驚きました。

長谷川:G-POPの振り返り記入が自己表現の場として、機能していたように思います。選手がプレーの場だけでなく、表現する場が増えたのですよね。他者に見られることを意識して丁寧に文章を書いており、文章量も多く自己分析が進んでいる様子が見られました。それが、精神面のコントロールに繋がっている可能性が考えられます。内面を言語化し、ほかの人に見てもらうことで、自分を律する力も育まれているのではないでしょうか。

成長する人の思考プロセスをチームみんなで共有

―チームとしての変化はありましたか?

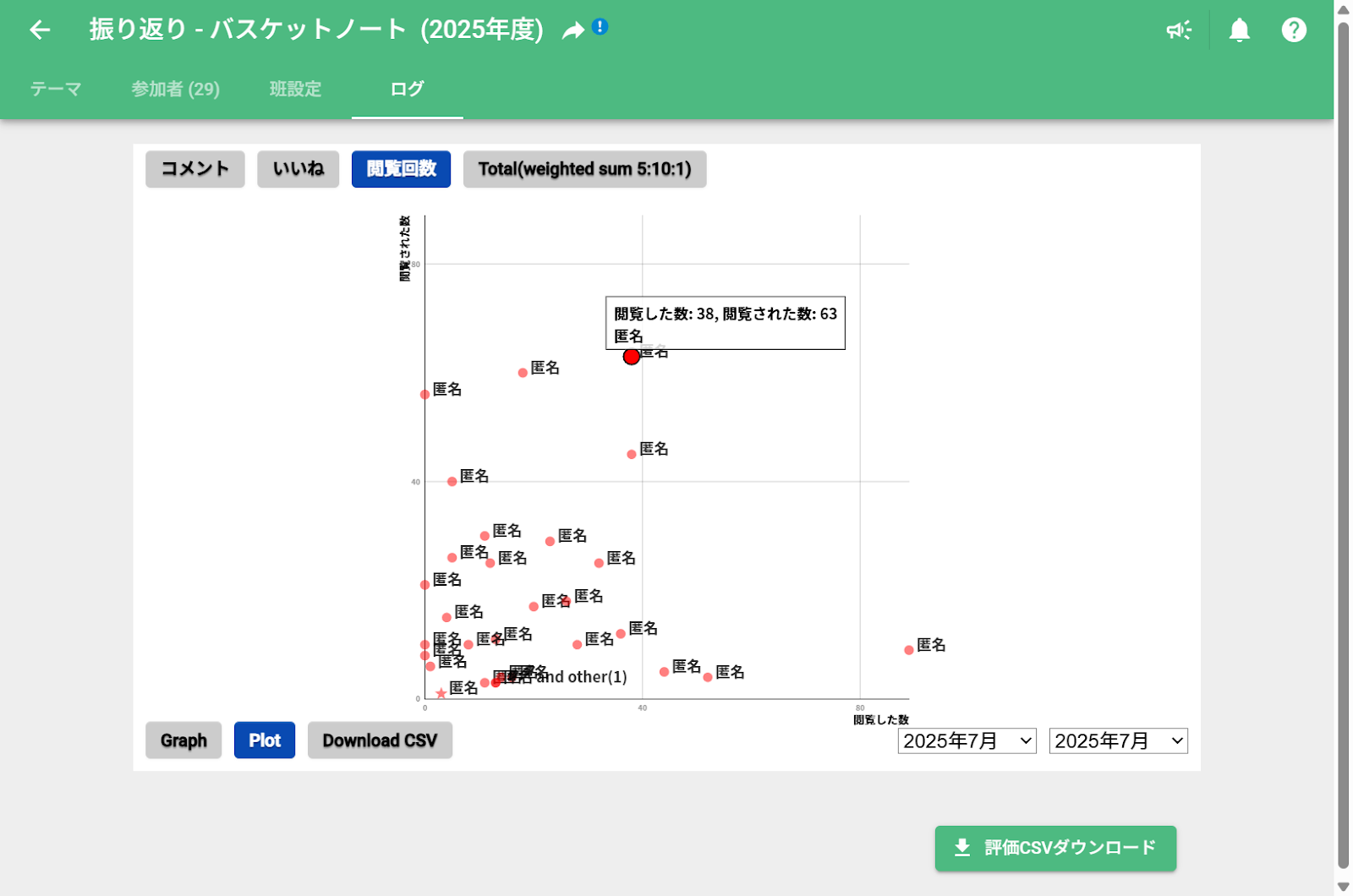

氏家:選手同士でも振り返りを見て、自分だけでなくチームメイトのことを考えて動いている様子も見られたのは良かったです。閲覧ログのデータからは、普段からよくチームの全体のことを考えている選手が、仲間の振り返りをよく閲覧していることも見て取れました。伸びている選手は、自ら学ぼうとする姿勢が強いですね。

安達:毎年、右肩上がりに目覚ましい成長をする選手はいます。彼らを見ていると、自分を見つめ内省する力がありました。誰に言われることなく自分を振り返ることができ、自分に何が足りなくて、どうしたら良いのかを考えられるベースのスキルを持ち合わせています。

しかし、全員が同じようにできるわけではありません。G-POPをチーム全体で行うことで、「全員が成長が著しい選手の思考と同じような思考プロセス」を辿る環境を作れたのだと捉えています。良い刺激がチーム全体に波及し、全体の底上げにつながります。

バスケットボールはチームスポーツなので、チーム全体の底上げというのは非常に重要であり、振り返りの取り組みが良い影響を与えていると感じます。

「言っていること」と「やっていること」を合致させる

―今回の取り組み後の展望として、どのように活用していきたいかをお聞かせください。

氏家:期間限定ではなく、継続して取り組むことで現実的な目標設定能力の精度があがっていき、チームのパフォーマンスも向上していくものではないかと思います。一方で、作業化してしまう可能性もあるため、持続可能にしていくためにメリハリは必要です。

長谷川:チームタクトを使っていて、文章で表現された内容と練習でのプレーとの整合性が高く、それを体現できている選手もいれば、そうでない選手もいます。整合性が高い選手には、自律的にフル活用してもらい、そうでない選手にはトレーナーとして選手を陰ながらサポートしたり、気づいた点をコーチに伝えたりすることで、最大限に活用していけるのではないかと思います。

目標設定力とチームワークを磨きたい組織へおすすめ

―チームタクトを使ったG-POPをどのような組織におすすめしますか?

氏家:バスケットボールだけでなく、アメリカンフットボール、サッカー、野球など、ほかのチームスポーツにも、非常に相性の良いコンテンツだと感じています。若い世代からこのような目標設定と定期的な振り返りを習慣づけることは、成長にとって非常に有意義なものです。スポーツだけではなく、学校生活や勉強、ひいては社会に出る上でも大事な要素が学べる機会であり、将来のキャリア形成においても有効ではないでしょうか。

安達:ユースからトップチーム、さらには運営団体でも使える可能性を感じますね。スポーツチームにはシーズン性があります。いわば企業組織のプロジェクトのようなものです。週単位で調整できる点は、目標達成のために組織的に動く取り組みには、あらゆるものに応用できると思います。

長谷川:組織やチームに導入することで、それぞれの考えや関心事が把握しやすくなるのではないでしょうか。日報・週報のようなものにも応用できるでしょう。普段なかなか言葉に出さないようなことも振り返りを共有し、ほかの人が見ることで良いコミュニケーションのきっかけにつながると思います。

目標設定と振り返りの継続による成長実感

- 毎週言語化することで、漠然としていた目標が、日々のプレーで何をすべきか具体的に整理できるようになり自身の成長に繋がっています。

- G-POPがあることによって、今週の振り返りや次の目標設定がしやすくなりました。G-POPの枠組みは書きやすかったです。

- 振り返りの時間を取ることで、以前はできなかった自己分析が可能になり、目標が明確になりました。

- 自分の課題を改善するために、毎週異なる目標を立てたり、できなかったことは同じ目標を立てて再挑戦しました。

- これまでは次の練習でも同じミスを繰り返すことがあったのですが、G-POPによって振り返りの機会ができたことで、練習前に「今日はここを意識しよう」とミスをしないよう意識できるようになりました。

目標達成に向けたベクトル合わせ

- 自分が正しいと思っていたことが違っていました。間違いに早く気づけたことが良かったと感じています。

- 自分がしたいプレーと求められているプレーの認識のズレが解消され、プレーに良い影響があったことが大きな学びでした。

- コーチから求められていることを目標に取り入れることで、練習で何をすべきか迷うことがなくなりました。

自己理解を楽しみ、新しい気づきを獲得

- 自分の良かった点や課題を振り返ることができ、いつもより深く自己理解が進んだので楽しかったです。

- 自分の課題をより詳しく意識して、練習に取り組めるようになりました。

- 言語化したことによってコーチに質問したいことが増え、「こうした方がいいか」「何をすればもっと良くなるか」といった具体的な質問をするようになりました。

他者理解でチームワークを強化

- 「今週はこの子がこういうことを意識するだろうな」と考えてプレーできるようになりました。他の人のシートを見て、その人のプレーをうまく引き出すように意識しています。

- チームメイトのことをよく知ることができて、チーム全体でコミュニケーションが取りやすくなったと思います。G-POPをやった方がパフォーマンスが上がります。

- チームメイトのやりたいことや、できなかったと感じていることを意識して練習に取り組めるようになりましたし、自分の課題も周りに知ってもらえているので、早めに課題を解決できるようになりました。

- 自分だけでなく周囲の変化も気にするようになりました。練習中に意識して話しかけることも増えました。

- 振り返りをやっていないチームメイトがいれば、声をかけるようにしていました。取り組み状況がわかるので声がかけやすかったです。

デジタルツールでG-POPを行う利便性

- スマホでいつでも見られるため、練習前などに確認できる点が便利でした。

- 1週間の練習が終わった後や帰り道、家などで振り返りを記入することが多かったです。学校で「スクールタクト」を使っているので、同じ感覚でスムーズに利用できました。

- 簡単に過去の自分の振り返りが見られる点が良かったです。

印象に残る「いいね」と「言葉」の力

- コーチからもらった「タフになっていて良かった」というコメントが特に印象に残り、嬉しかったです。

- 「細部までこだわれ」というコメントをもらったことが、一番印象に残っています。そのコメントをもらってから、試合中に良いパスを出せるようになり、味方もシュートを決めやすくなったことが嬉しかったです。

- 「いいね」ができたり、コメントをもらえたりすることで、「見てもらっているんだな」と感じて嬉しかったです。紙でやっていたらここまで継続できなかっただろうと感じています。

(注)

▼G-POPとは

「G-POP(ジーポップ)」とは、株式会社リクルートテクノロジーズの元代表取締役社長であり、株式会社中尾マネジメント研究所代表の中尾隆一郎氏が提唱している、高業績を挙げ続けられる人・組織の振り返りの型です。

「G-POP」とは、以下の4つの頭文字をとった造語です。

・Goal(ゴール・目的)

・Pre(事前準備)

・On(実行・カイゼン)

・Post(振り返り)

高業績を挙げ続けられる人・組織は、常にGoalを意識し、Pre(事前準備)に時間を使い、柔軟にOn(実行・修正)を行い、Post(振り返り)から成功・失敗のポイントを学び、仕事の成功確率を高めるとしています。

▼G-POPシートとは

G-POPの内容を記入するシートです。

▼グループリフレクション(ぐるり)とは

グループリフレクションとは、ファシリテーターの進行に沿い、個人が経験したことや気付いたことを共有し、グループで対話を通じて内省(リフレクション)を深める手法です。

発表者が行った振り返りの内容に対し、他の参加者が感じたことを伝えることで他者の視点に触れ、新たな気づきや学びを得ます。テキストや口頭で言語化することでお互いの業務や考えに対する理解を深め、関係性を構築・強化します。チームタクトではグループリフレクションを通じて、個人の内省力の向上と相互理解を深める場づくりを行う支援を行っています。

.webp)