企業におけるプレイングマネージャーの業務負荷を軽減し、組織の業績向上につなげるオンラインイベント「プレイングマネージャーが背負う6つの圧力とその解決策~解決策の1つとして『AIによるワークログ分析』を紹介~」を開催しました。

本記事ではイベントの内容をお届けします。

※本文中に出てくる数字はイベント時点でのものです。

目次

自律自転する人、あるいは組織になると、メンバーはご機嫌に働く

中尾マネジメント研究所の中尾です。私は以前、リクルートワークス研究所で「急成長しているにもかかわらず、なぜ従業員満足度が高く、みんなご機嫌に働いているのか」というテーマを研究していました。2年間の研究で分かったのは、「自律自転する人や組織は、ご機嫌に働く」ということです。

「自律自転」には「立つ」という字の場合と「律する」という場合があります。「立つ」場合は、「言われたことをきちんとできる」という意味ですが、「律する」は「自分で考えて判断し、実行して振り返り、成果を出すサイクルを回せる」状態を指します。

ではなぜこの状態だと幸せで満足度が高いのか。心理学者のカール・ロジャースは、「人は自分でやることを自分で決めるときに幸せを感じる」と言っています。つまり、「自分の意思で決めて行動できるとご機嫌でいられる」ということです。

週に多くの時間を会社で過ごすのですから、ご機嫌に過ごしたいですよね?

リクルートで「自律自転する組織」を作れた経験から、ほかの場所でも実現できるか試したくなり、2019年に会社を設立しました。

「自律自転する人・組織」を増やすために、これまで13冊の本を執筆し、「KPIマネジメント」や「G-POPマネジメント」などのキーワードを発信しています。YouTubeもありますので、ぜひご覧ください。*

プレイングマネージャーの「無理ゲー」な現状

実はマネージャーの約9割がプレイングマネージャーであり、プレーヤーとマネジメントの2役を担っています。

理想的な時間配分は、プレーヤー業務3割、マネジメント業務7割。プレーヤー業務が3割を超えると、マネジメントがおろそかになり、チーム全体の成果に悪影響を及ぼす可能性があります。

一方、プレーヤー業務に充てる3割の時間は、メンバーが担えない専門的な業務に割り当てることが重要です。このバランスがチーム業績に良い影響を与えます。

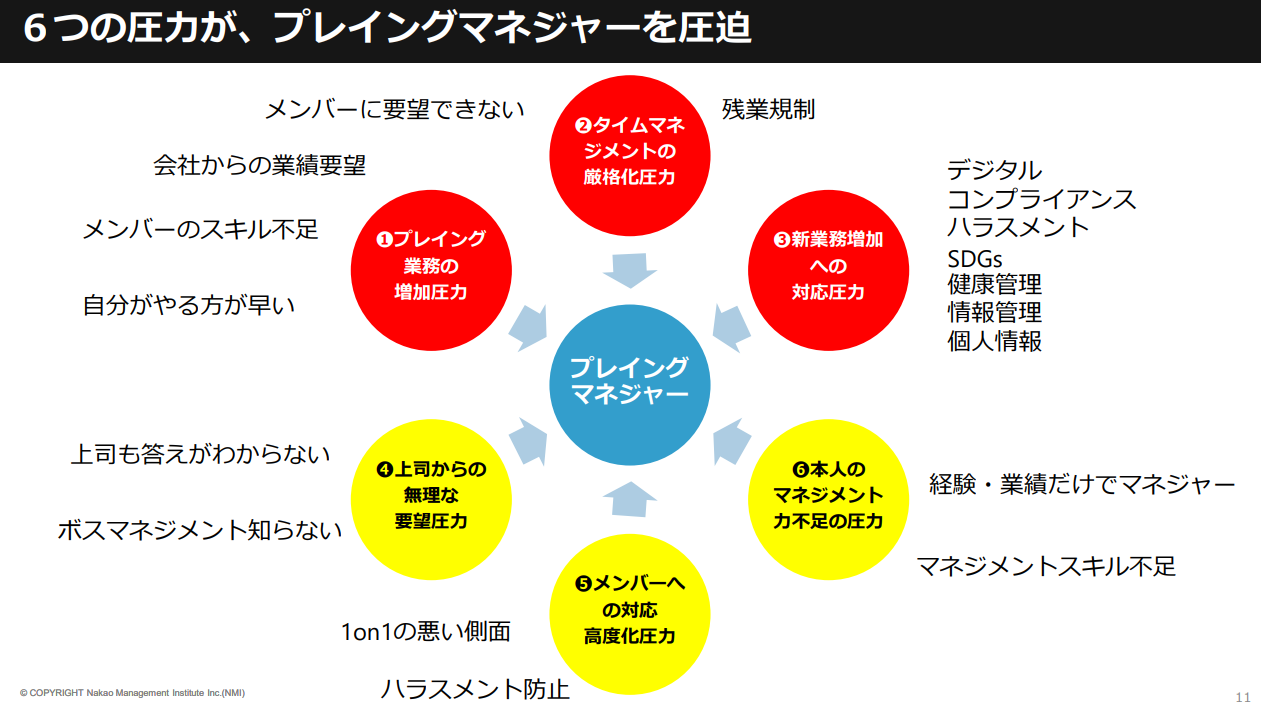

では、残りの7割をマネジメントに充てるとして、具体的にどうすればいいのでしょうか? 実は、プレイングマネージャーには6つの圧力がかかっているため「無理ゲー」のような状態になっていることが多いのです。

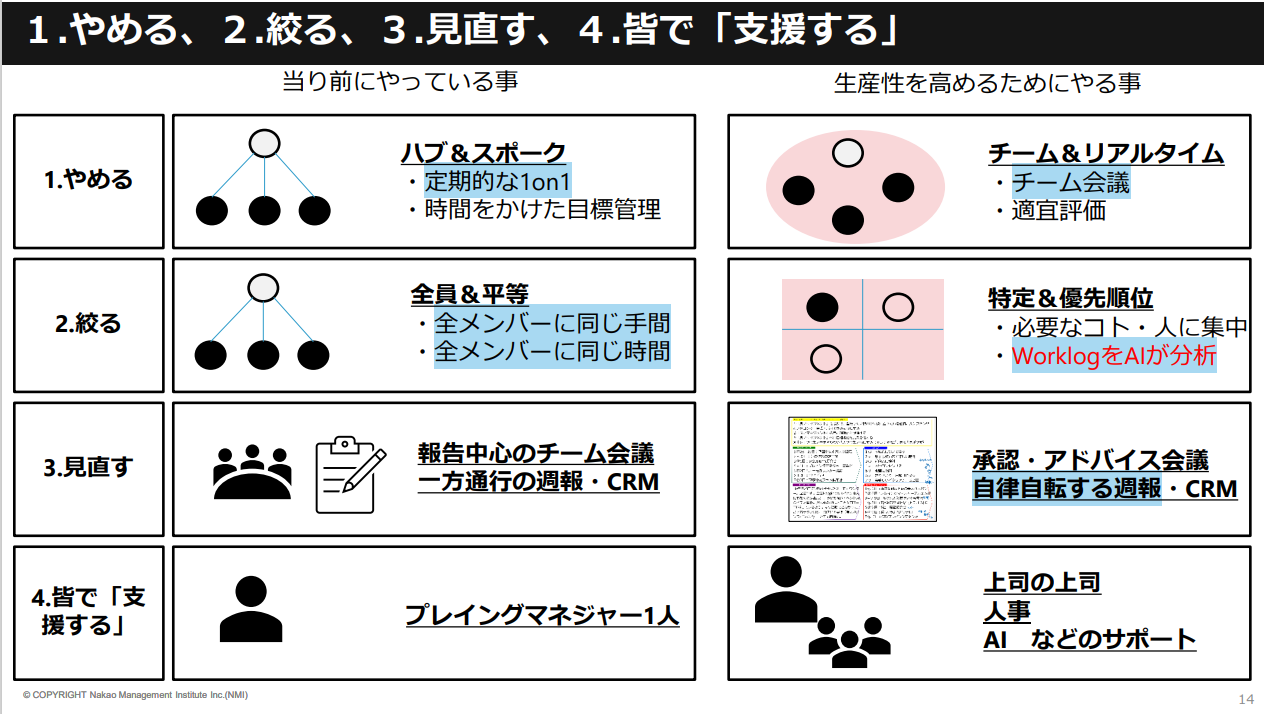

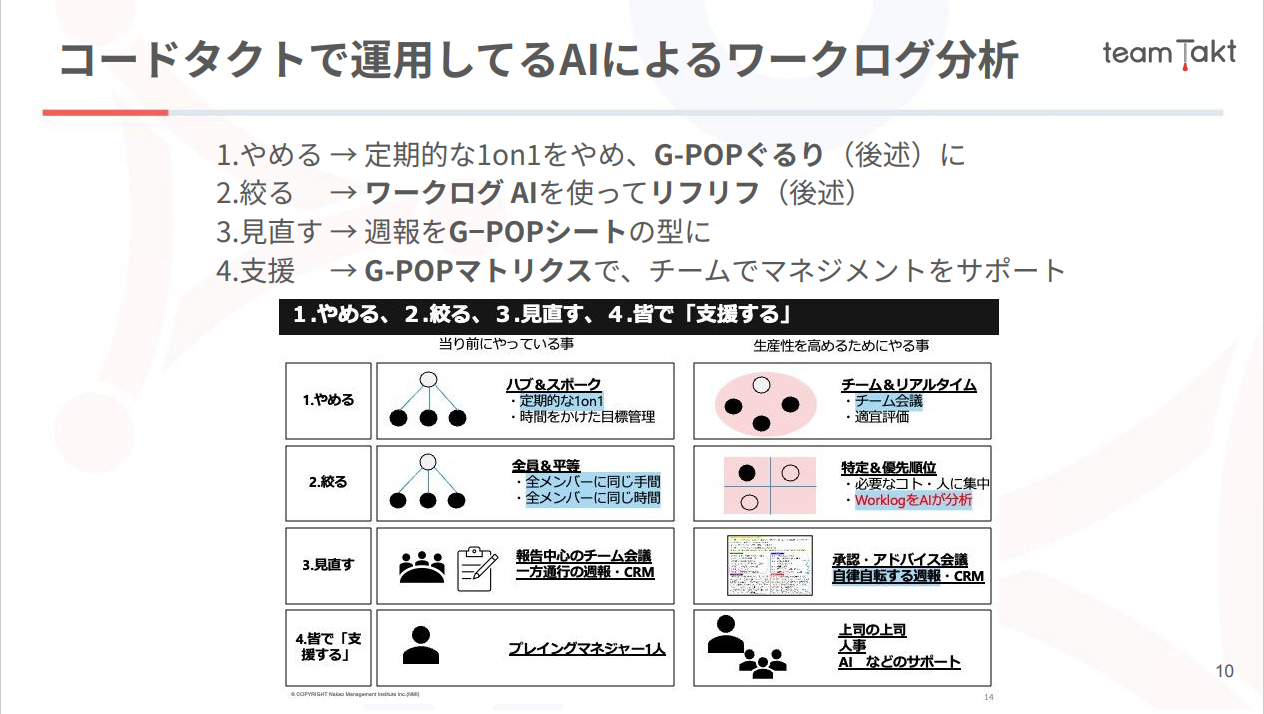

タイムマネジメント術だけでは解決できないこの問題。キーワードは「1.やめる」「2.絞る」「3.見直す」「4.みんなで『支援する』」です。

個人でできることには限界があります。上司、人事部、経営者…組織全体で「支援する」体制を整えることが、プレイングマネージャーを救う鍵となるでしょう。

プレイングマネージャーを押しつぶそうとしている6つの圧力

プレイングマネージャーを苦しめる6つの圧力は以下です。

- プレイング業務の増加:「マネジメントをやりたいと思っても、プレイングをせざるを得ない状況に陥っている」ということです。プレーヤーとして高い要望を求められるが、それができるメンバーがいない、もしくは、仮にメンバーがいたとしてもスキル不足である。加えて、教育する時間がない。このような状態であれば、自分がやった方が早いという思考にもなってしまい、プレイングの業務が増えてしまうのです。

- タイムマネジメントの厳格化:昨今、労働時間の規制が厳しくなっています。そのため、残業や休日出勤などの追加時間でなんとかする力技が使えなくなっている会社が多いのです。

- 新規業務増加への対応:コンプライアンス、ハラスメント対応、SDGs、健康管理、情報保護、デジタル化…など、対応すべき業務が増え続けています。

- 上司からの無理な要望:達成できそうにない高い目標設定や、曖昧で何を求められているのかわかりにくいミッションなど。

- メンバーへの対応の高度化:何かあるとハラスメントだと言われてしまうのではないかと不安になり、丁寧なコミュニケーションを取ったり、そのコミュニケーションコストから、メンバーに頼むよりも自分でやった方が早いと考えるようになってしまうケースもあります。後ほど触れますが、1on1がかなり悪い影響を及ぼしているといった話も。

- 本人のマネジメント力不足:プレーヤーとして業績を上げたという理由だけで、マネジメントをきちんと教わっていないまま、あなたならできるだろうと突然任され、マネジメントスキルがないという方も多いのです。

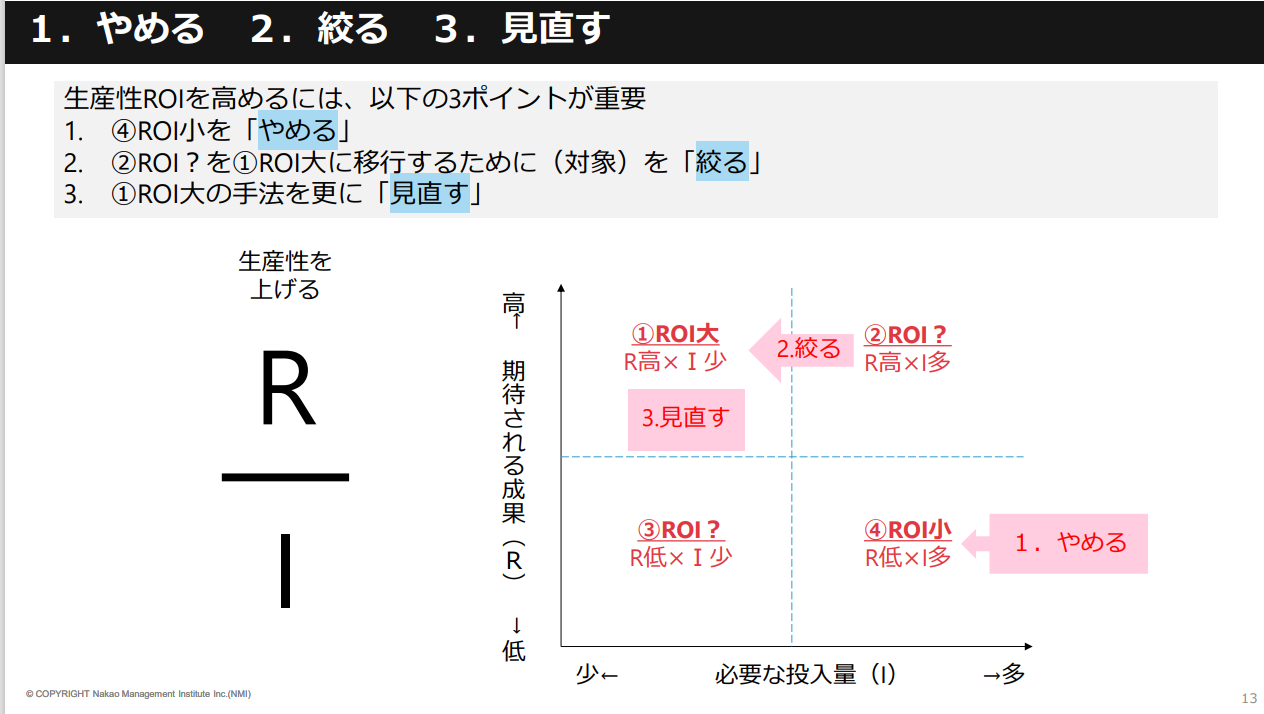

業務を整理して「やめる」「絞る」

プレイングマネージャーを悩ませる6つの圧力、どうすれば解決できるのでしょうか?

まずは、自分が今やっている業務をマッピングしてみましょう。

この際、「時間」と「効果」を軸に各業務をプロットし、ROI(投資収益率)の観点から整理します。具体的には、時間がかかり効果が薄い業務(右下:ROI小)はやめ、時間がかかるが効果が高い業務(右上:ROI?)は絞るべきです。

例として、当たり前にやっていることの中で、やめた方が良いことを左側に、生産性を高めるためにやった方が良いことを右側に示しました。業務を見直し、「やめる」「絞る」を継続的に実践することで、生産性を維持・向上させることができます。

今回はその中でも一番上の「定期的な1on1をやめる」という解決策について説明します。

定期的な1on1を「やめる」

プレイングマネージャーの業務負担を軽減するためには、現在行っていることを見直し、負担を減らすことが重要です。

具体的に何をやめればいいのか? 約100名のプレイングマネージャー、人事担当者、コンサルタントの声を集約した結果、以下の3つが浮かび上がりました。

- 定期的な1on1をやめる

- 時間がかかる目標管理をやめる

- 会議の7つの当たり前をやめる

今回は、特に「定期的な1on1をやめる」ことについて詳しく解説します。

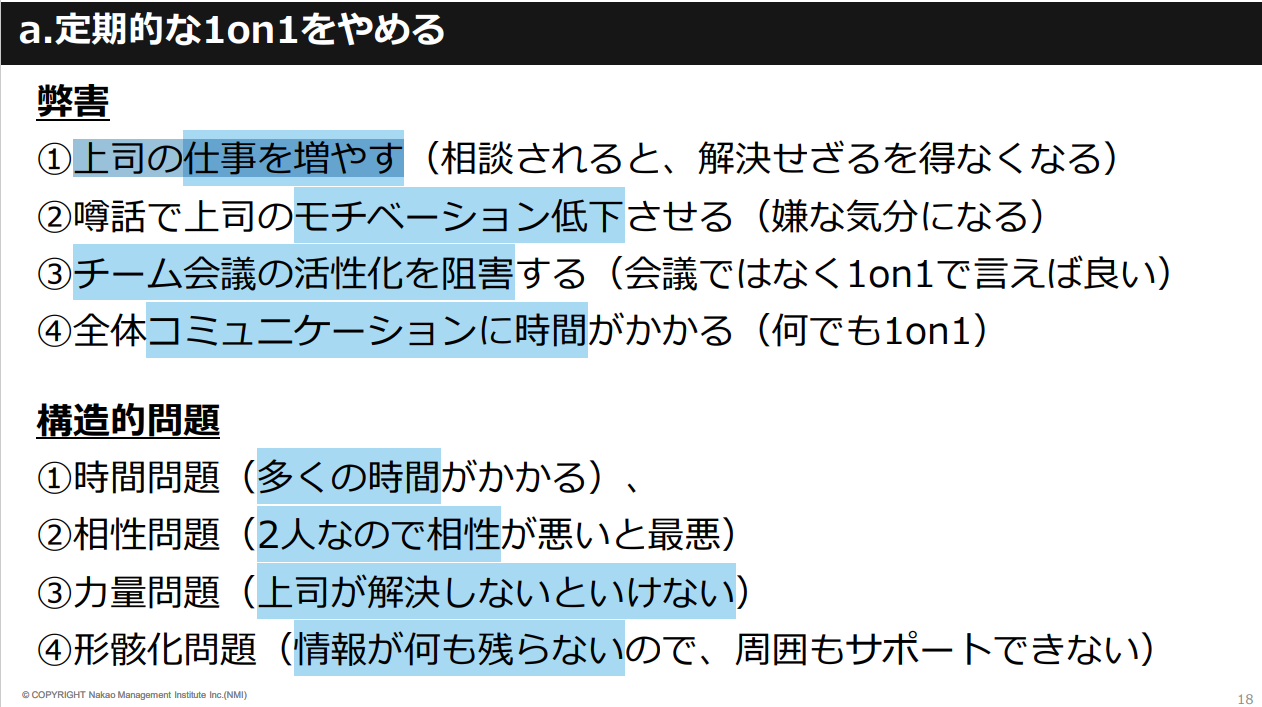

1on1は、導入している企業も多いですが、実は4つの弊害と4つの構造的な問題を抱えています。これらの問題を克服するには、高度なスキルが必要です。

1on1の弊害として、まず挙げられるのは、マネージャーの負担増加です。メンバーからの相談に個別に対応することで、本来メンバーがやるべき仕事まで抱え込んでしまいます。また、1on1で話すから、とチーム会議での発言が減り、結果コミュニケーションコストが増加する可能性も。

さらに、1on1はメンバーの人数に比例して時間がかかります。相性によっては苦痛な時間になることも。不満の増加や不和を生む可能性もあります。また、上司の万能性を前提としてしまい、問題解決を押し付けてしまう危険性もあります。そしてマネージャーが解決できない場合、「何もしてくれない」という不満が生まれ、業務負担がさらに増加してしまいます。

こうした問題点を認識し、NVIDIAのジェンスン・ファンCEOのように、1on1をやめメンバー全員が参加する場でのフィードバックを重視する企業もあります。

参考:著名CEOが「1on1」のミーティングを避ける理由…「私は彼らのセラピストではない」

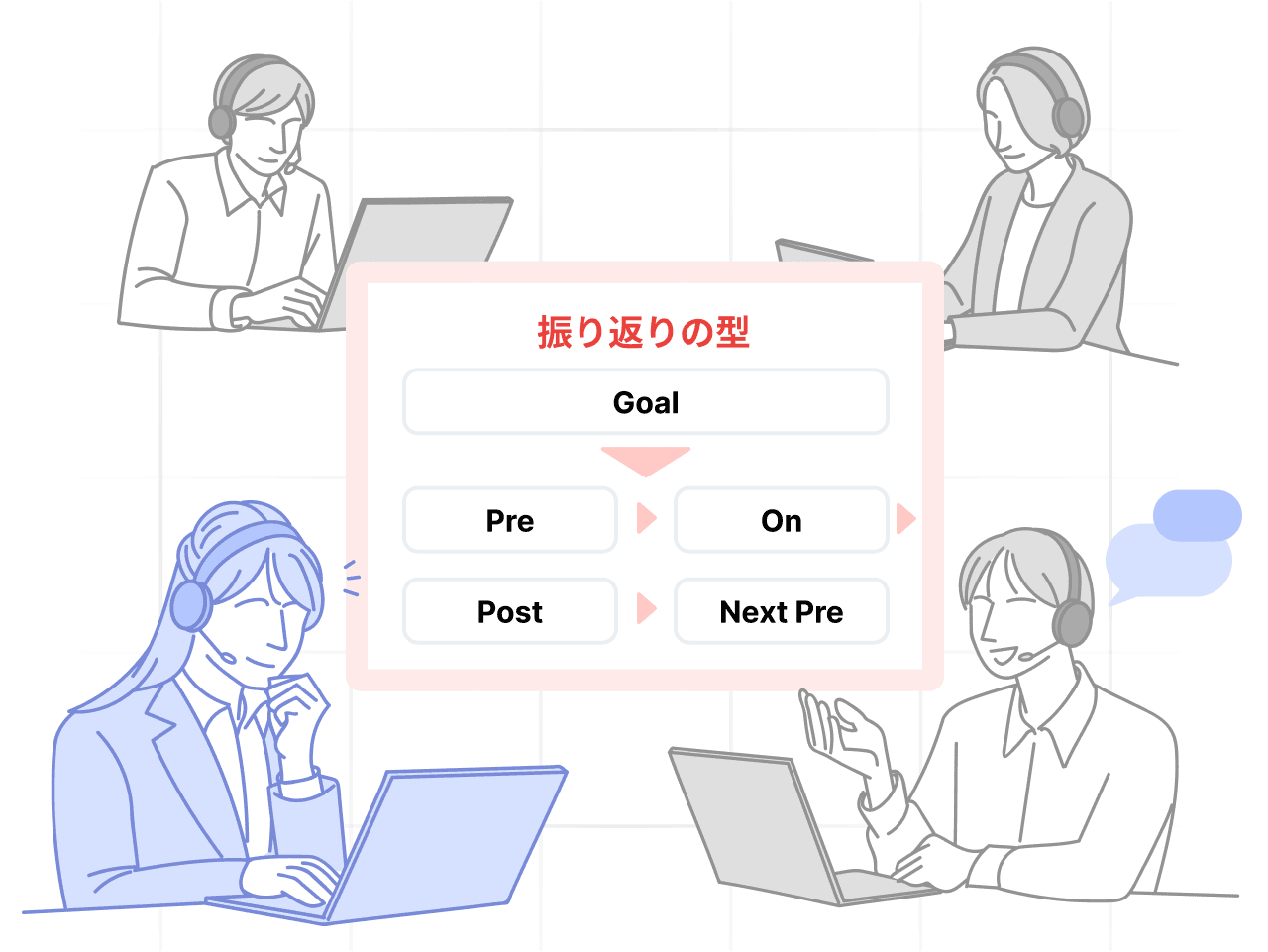

では、1on1の代わりに何をするべきか? 私がおすすめするのは、「G-POPシート」というイケてる週報です。これは、ハイパフォーマーの仕事の仕方をフォーマット化し、メンバーの自律自転を促すシートです。

G-POPシートは、「ゴール」「今週の計画」「結果と評価」「振り返り」「来週の計画」の5つの項目からなります。

このシートを活用することで、上司は細かくフォローする必要がなくなり、メンバーは自律的に成長することができます。

さらにコードタクト社では、G-POPシートの内容をAIで分析することで、フォローすべきメンバーを効率的に特定する仕組みを導入しています。

「絞る」には、「戦略を絞る」と「人を絞る」の2種類がありますが、今回はコードタクト社の後藤さんと一緒に「人を絞る」についてご説明します。

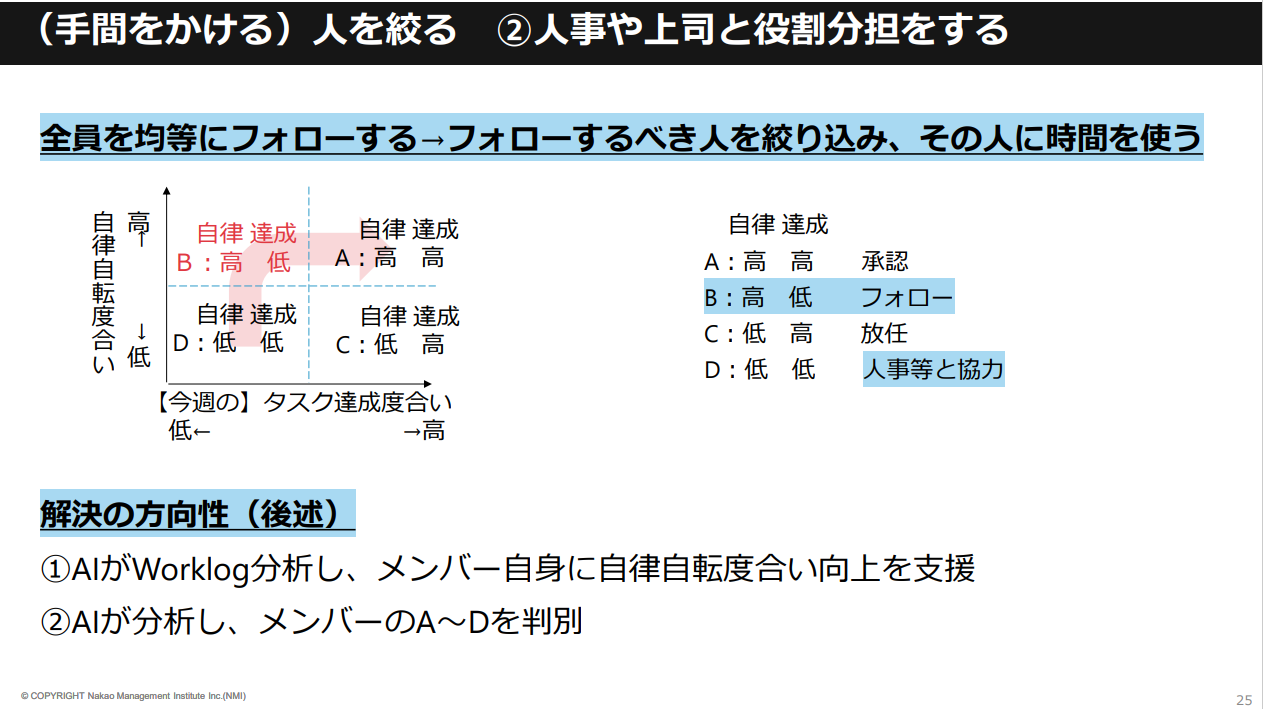

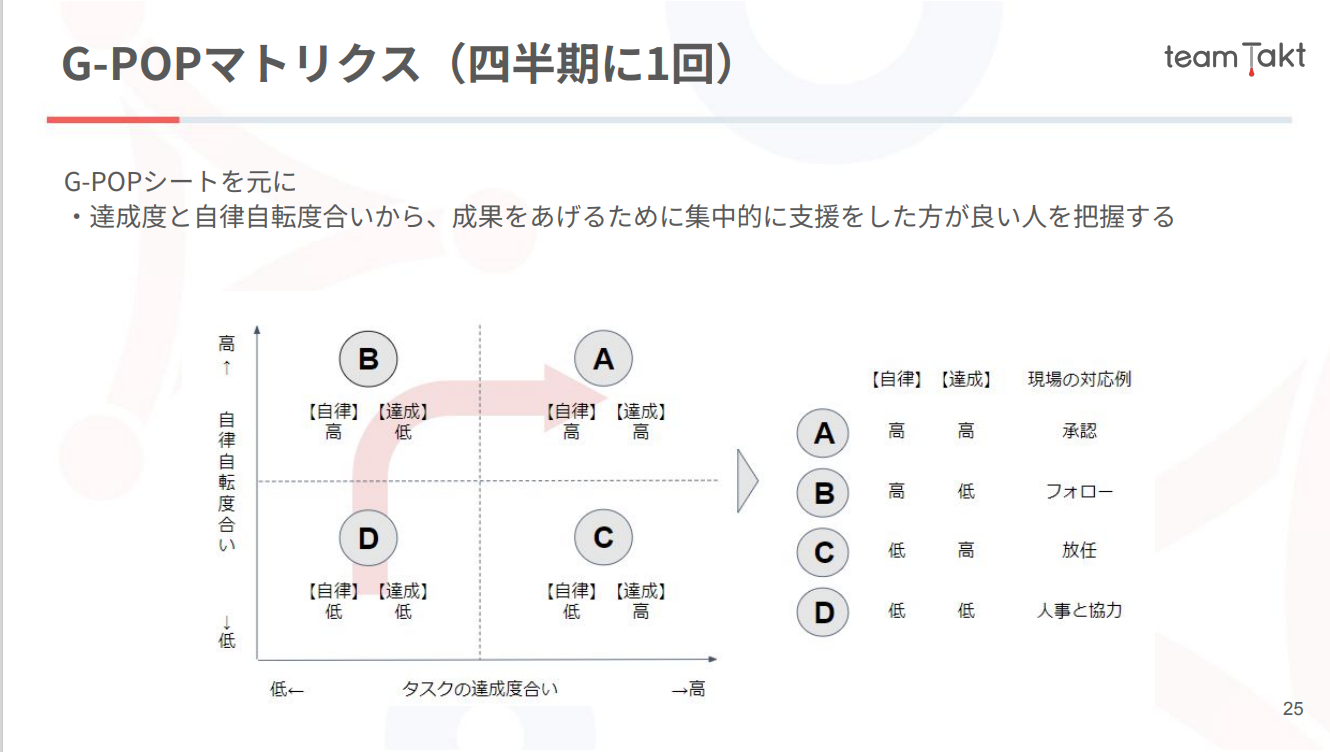

左上のG-POPマトリクスは、毎週のタスク達成度合いと自律自転度合いから、メンバーを4つのグループに分けたものです。

メンバーに対して、「丁寧にフォローすべき」「承認して任せて良い」「自由にさせて良い」「基礎教育を行うべき」などの適切な対応が分かるので、注力すべき人材を明確にし、プレイングマネージャーの業務負担を軽減します。こういったことをコードタクト社ではAIを使って効率化する開発をされています。

ここからは後藤さんにバトンタッチして、この「人を絞る」という作業において、G-POPシートを用いたワークログをAIで分析することで、どのようなことができるのかをご説明いただきたいと思います。

定期的な1on1を「やめた」取り組み

私は5年前から中尾さんの「G-POPマネジメント」に共感し、プレイングマネージャーの課題解決でも一緒に取り組みました。

中尾さんのメソッドに対して、ワークログ分析やコミュニケーションプラットフォームを提供しています。

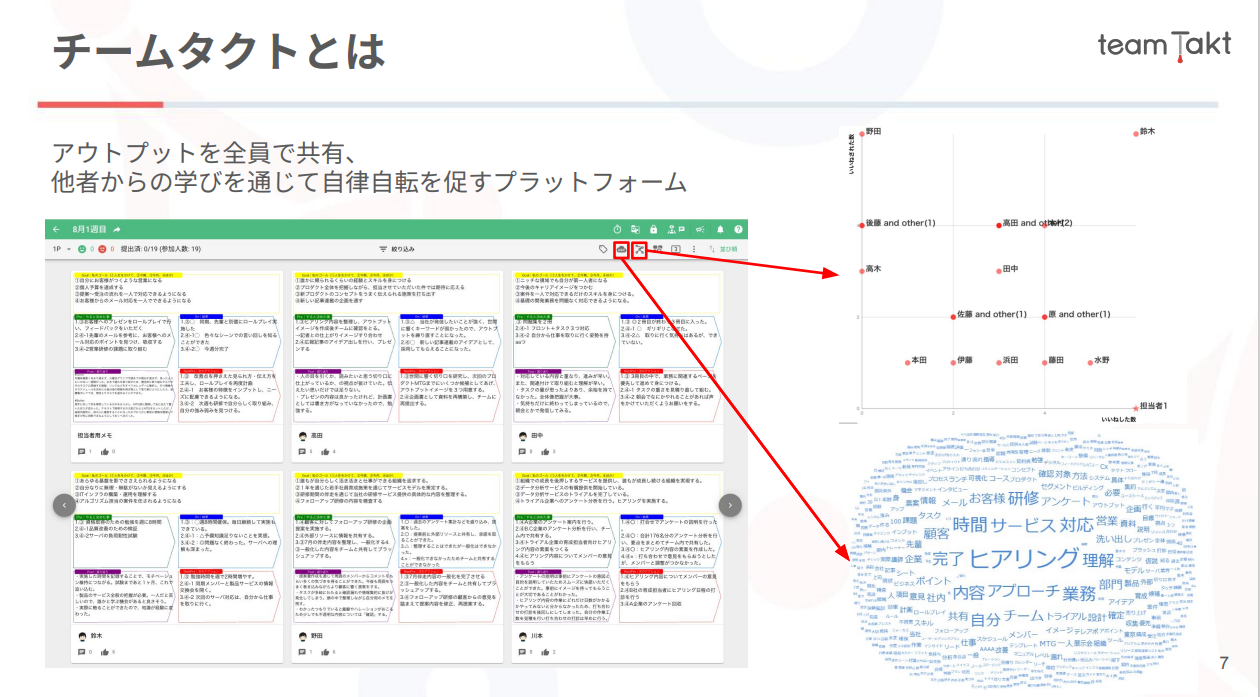

具体的には、アウトプットの共有を円滑にし、自律的な行動を促進する「チームタクト」というサービスを開発しています。

従来の週報管理では、個別ファイルで確認する手間や分析の難しさが課題でした。しかし、チームタクトでは、全員分の週報を一覧表示することができ、コメントや「いいね」で交流しながら、行動ログを取得できます。このプラットフォームを通じて、メンバー同士の学び合いを支援するサービスとなっています。

今回のキーワードである「やめる」「絞る」「見直す」「みんなで支援する」に基づき、弊社での具体的な取り組みをご紹介します。

コードタクトでの具体的な取り組み

「やめる」:定期的な1on1を廃止し、G-POPを用いたグループリフレクション「G-POPぐるり」を導入しました。

「絞る」:AIによるワークログ分析で、ケアが必要なメンバーを特定し、G-POPマトリクスで「対象者を絞って支援」します。

「見直す」:自律自転を促進するために、G-POPシートを活用して業務プロセスの見直しを行っています。

「みんなで支援する」:「リフリフ」というマネージャー同士のリフレクションでマネジメントをサポートしています。

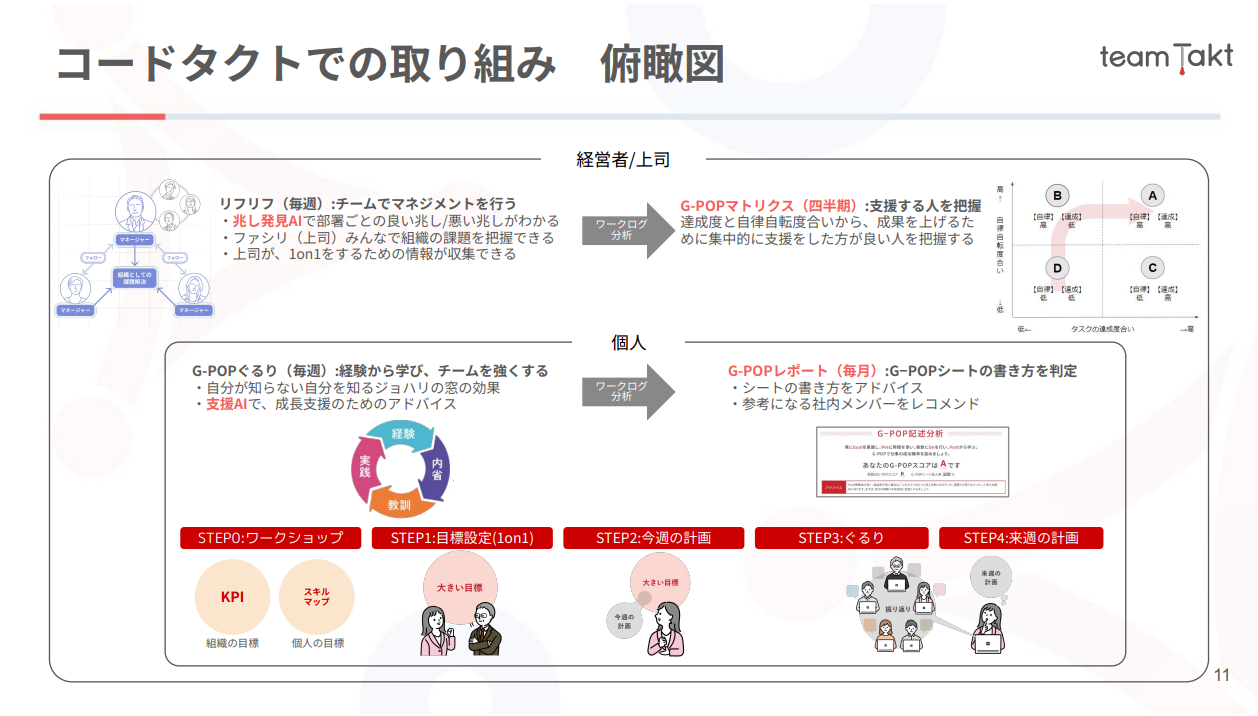

まずは、弊社で実践している取り組みの全体像をご覧ください。

まず、個人向けに毎週G-POPぐるりを実施し、その内容をワークログ分析してレポートにまとめています。

具体的な流れは以下の通りです。

- 目標設定:組織のKPIを個人の目標に落とし込みます。

- 今週の計画:目標達成のためのタスクを整理し、計画を立てます。

- ぐるり:計画を実行した結果をチームで振り返ります。

- 来週の計画:振り返りを基に、翌週の計画を立てます。

各メンバーがG-POPシートに記入し、毎週1時間、4人1チームでG-POPぐるりを行うことで、これらのサイクルを回します。

G-POPぐるりでは、個人が業務の振り返りを発表し、メンバーからのフィードバックを基に内省を深めます。このプロセスによって、成功体験の再現性向上、失敗体験の再発防止ができます。

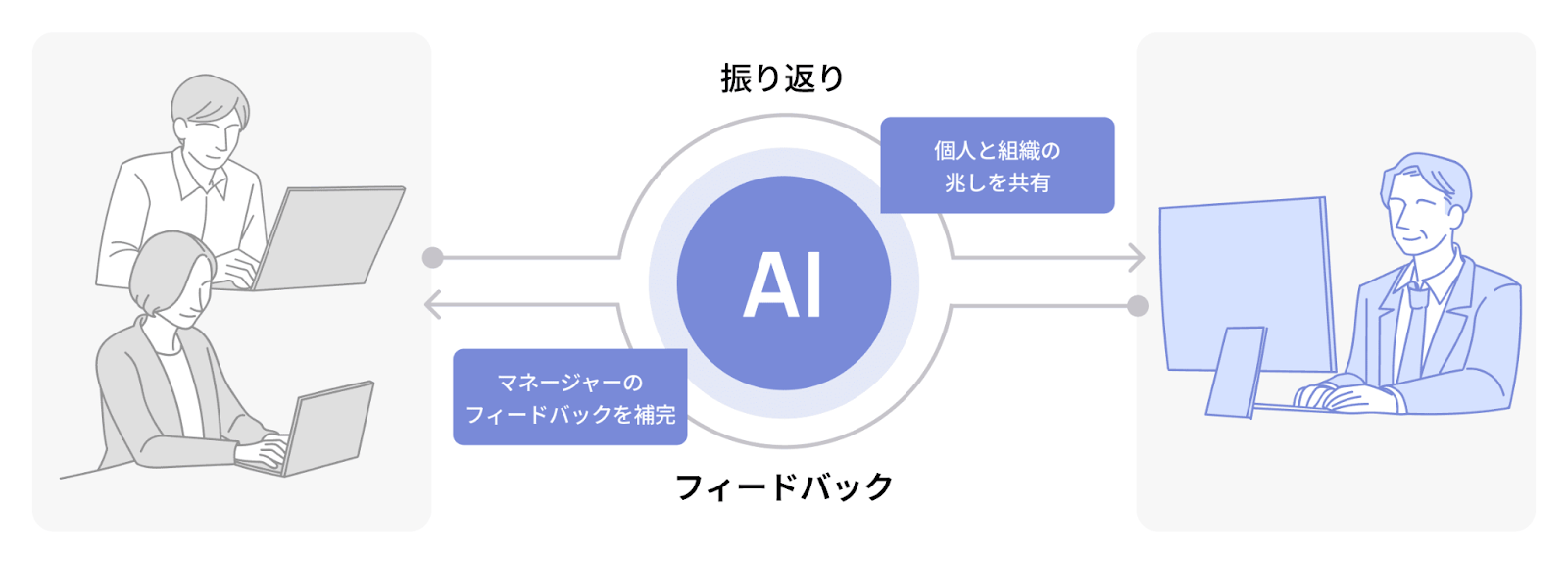

これを全員で行うことで、G-POPシートのログがチームタクトに蓄積され、分析に役立ちます。さらに、AIを活用し、振り返りの文章データを分析してレポートを作成しています。

次に、マネージャーレベルでは、リフリフを実施します。リフリフとは、G-POPぐるりのファシリテーターを務めるマネージャー同士が集まり、それぞれのぐるりを振り返る場です。

このように、個人レベルからマネージャーレベルまで、多層的な振り返りを行うことで、組織全体の状況を可視化し、継続的な改善を促進しています。

AIの活用と個人への自律自転の支援

週報の運用方法に続き、今度は分析方法について説明します。分析は、個人の振り返りと組織全体の振り返りの2つに分けて説明します。

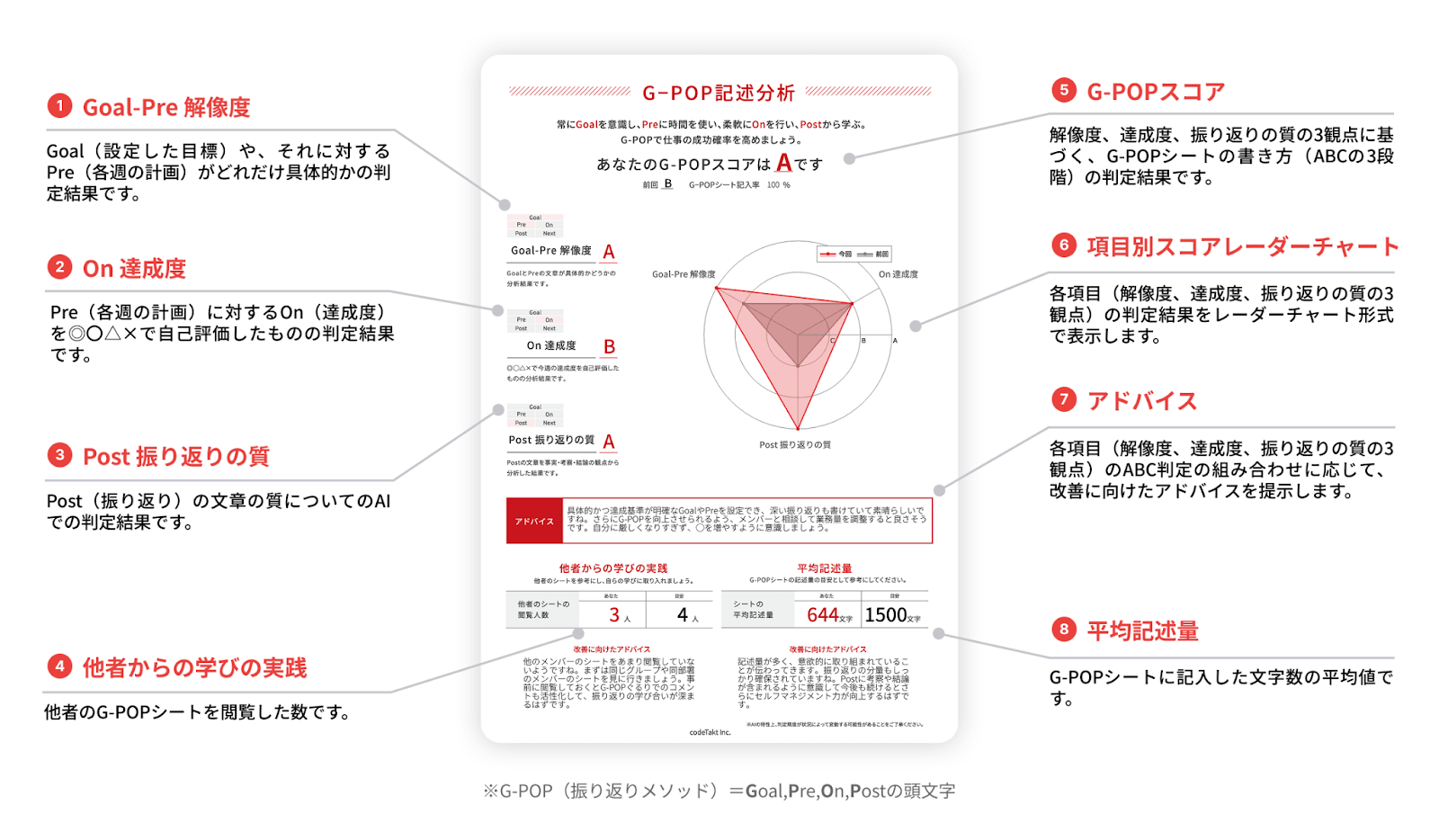

個人の振り返り分析では、蓄積データから作成される「G-POPレポート」を活用します。

G-POPレポートとは、個人のG-POPシートを数週間分束ねて、「解像度」「達成度」「振り返りの質」を評価し、改善のための具体的なアドバイスを提供する分析レポートです。

レポートでは「経験学習サイクル」の考え方を取り入れ、AIを用いて内省と教訓を支援するアドバイスも提供しています。

改善点のアドバイスや、再現性を高めるための教訓や再発防止するための教訓といった、経験を実践に活かすためのアドバイスなどを生成AIで提供しています。

毎週AIによる評価と助言を受けることで、振り返りの質を高め、自律自転を促進します。

※「経験学習サイクル」とは、経験から内省を行い、その振り返りを通じて教訓化し、抽象度を上げて次の経験に活かす方法です。成功体験の再現性を高め、失敗体験の再発防止につなげることができます。

組織全体の振り返り分析では、後述する「兆し発見AI」を活用し、リフリフでの議論を支援します。

これにより、組織全体の問題点や改善点を早期に発見し、効果的な対策を講じることができます。

AIを活用しみんなで「支援する」

コードタクトでは、AIを活用し「みんなで支援する」取り組みを進めています。

- G-POPマトリクスでフォローが必要なメンバーを特定する

- 兆し発見AIによって各部署の良い兆し・悪い兆しを可視化する

- リフリフ(振り返り会)で課題を共有して、組織全体で課題解決に取り組む

といった3つのポイントでマネジメントの効率化を図っています。

1. G-POPマトリクスによる分析

G-POPマトリクスは、G-POPシートやG-POPレポートで出した定量評価をもとに、「タスク達成度」と「自律自転度合い」の2軸で、四象限に人材をプロットしたものです。個人ごとの支援優先度を可視化しています。

A(右上): タスク達成度が高く、自律的に行動できている人。

B(左上): 自律的な行動はできているが、タスクがこなせていない人。

C(右下): タスクはこなせるが、言語化が苦手な人。

D(左下): タスク達成度も自律自転度合いも低い人。

このように、支援の優先順位を明確にすることで、効率的なマネジメントを可能にしています。

2. 兆し発見AIによる可視化

多くの部下を抱えるマネージャーにとって、全員の週報に目を通すのは大変です。そこで、週報を要約し、部下の振り返りから「良い兆し」と「悪い兆し」を抽出するAIを開発しました。部署ごとの集計もできるので、組織全体の状況を把握できます。

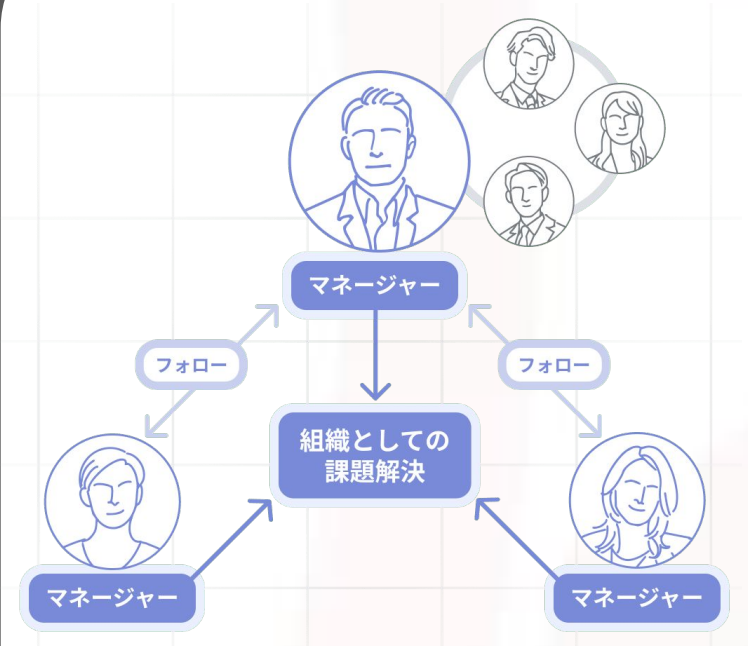

3. リフリフ(振り返り会)での情報共有

これらの情報を、各部署のマネージャー間で共有する場をリフリフと呼んでいます。例えば、営業部とマーケティング部で共通の「悪い兆し」が見つかれば、全社的な課題として捉え、制度の見直しなどで解決を図ることも可能です。あるいは得意分野を持つマネージャー同士が協力し合うことで、組織全体の課題解決を進めることもできます。このように、リフリフは組織全体で課題解決に取り組むための場であり、そのためにも課題を可視化することが重要です。

現在、弊社ではG-POPマネジメントとAIを活用して、マネジメントの負担を軽減しています。私自身、長年プレイング社長として苦労してきましたが、これらにより、その負担が大幅に軽減されました。

この仕組みを普及させることで、マネジメントに前向きに取り組む人を増やし、日本全体の競争力を高めていきたいと考えています。

*「自律自転する組織を作るG-POPマネジメント」:https://youtu.be/ELAtTKJojw0 など

なお、本イベントの内容は、中尾隆一郎氏の書籍(2024/12/18発売 フォレスト出版)『成果を上げるプレイングマネジャーは「これ」をやらない』に詳細が記載されております:https://www.forestpub.co.jp/author/nakao_ryuichirou/book/B-2160

登壇者

中尾 隆一郎

株式会社 中尾マネジメント研究所(NMI)代表取締役社長

株式会社リクルートに29年間勤務。主に住宅、テクノロジー、人材、ダイバーシティ、研究領域に従事。スーモカウンター推進室長として、当時新規事業だった同事業の売上を6年間で30倍にまで伸ばした実績を持つ。約11年間、リクルートグループの社内勉強会において「KPI」、「数字の読み方」の講師を担当、人気講座となる。関連企業の役員、社長を歴任後、2019年に株式会社中尾マネジメント研究所を設立し独立。業績向上コンサルティング、講演、執筆等を行う。

後藤 正樹

株式会社コードタクト 代表取締役CEO

早稲田大学教育学研究科博士課程満期退学、洗足学園大学指揮研究所を卒業。大手予備校にて物理科講師、教育系企業でのCTOを経て、現在、株式会社コードタクト代表取締役、株式会社スタディラボ取締役、また、デジタル庁にて非常勤国家公務員として教育のデジタル化を進める。

これまでに総務省プロジェクトマネージャーや教育委員会の委員なども務める。またエンジニアとして、情報処理推進機構(IPA)より未踏スーパークリエータに認定、指揮者としては琉球フィルハーモニックオーケストラ指揮者などを務める。

.png)

.png)